カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (12)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (8)

- 2018年6月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > 猫背 > 筋トレ中の股関節の動きを知っているか〜体幹トレーニングでの股関節エラー〜

ブログ

〝あなたの身体を根本から変える専門ジム〟

パーソナルトレーニングジムKENBI first

問題解決を専門とする体験レッスンをご希望の際は、体験レッスンからお進みください。

公開日:2020/12/23

更新日:2021/01/20

筋トレ中の股関節の動きを知っているか〜体幹トレーニングでの股関節エラー〜

筋トレブームにトレーナーとして体幹を使った時の股関節エラーについて知ってもらいたくブログを書いています。

関節のエラー?

動画やテレビでやってい筋トレを真似ても、形だけはできているけど実は使いたいところが使えていない。

そんな状況をよく耳にします。

今回は股関節のエラーについて、即ち代償動作について考えていきます。

今回の動きの中では主に股関節の(曲げると引く)動きについて考えていきたいと思います。

専門用語では屈曲(曲げる)伸展(引く)と言います。

・ 曲げる (屈曲)

・ 引く (伸展)

ですが、簡単に股関節と動きについて触れておきます。

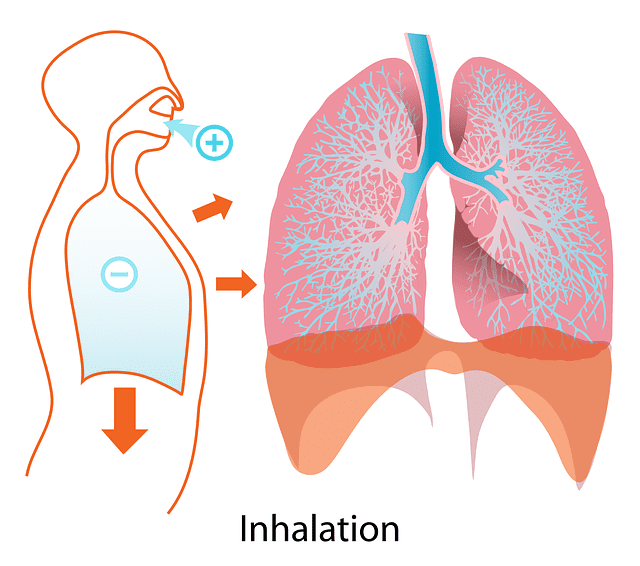

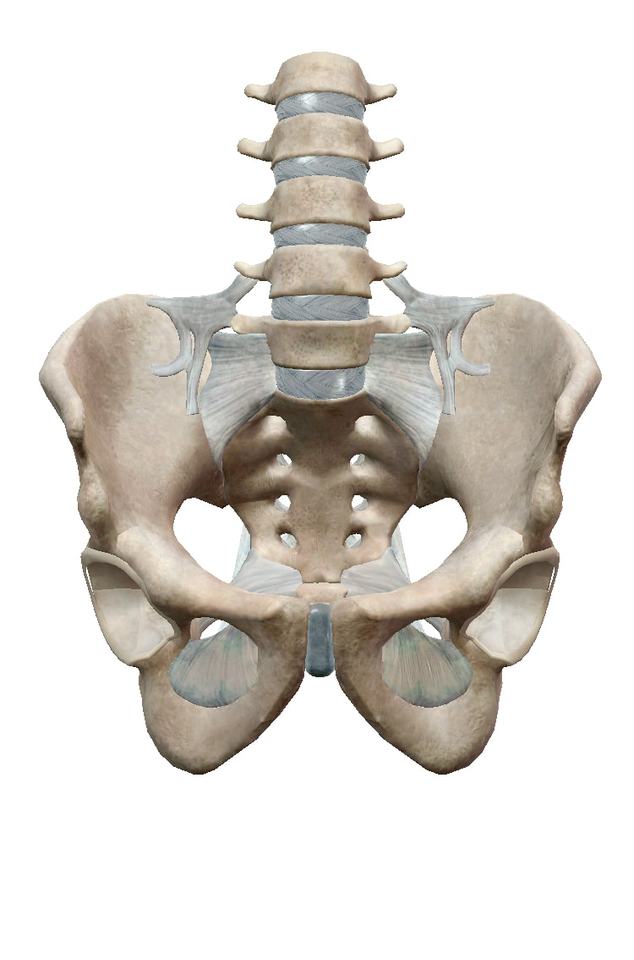

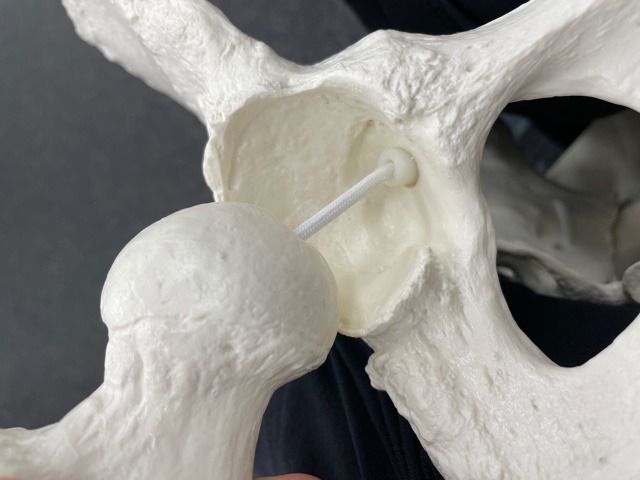

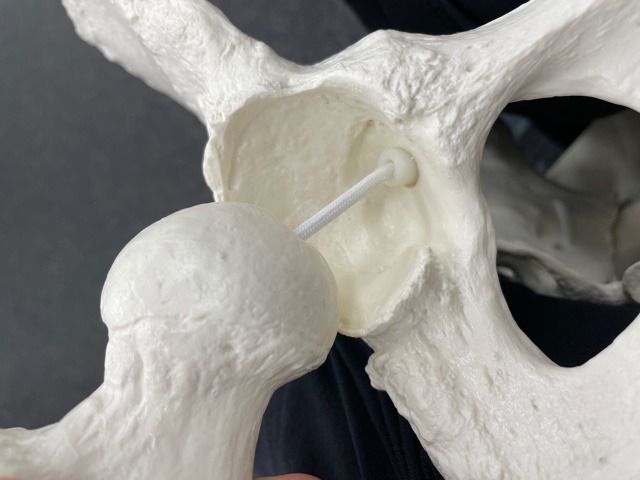

先ず、股関節は大腿骨(太ももの骨)と骨盤の関節を言います。

股関節は球関節と言って太ももの骨は丸く、骨盤は受け皿のようになっています。

写真のような状態になります。

この点だけを見ても良く動く関節だということが分かると思います。

では、股関節の動きについて見ていきましょう。

股関節の動きは屈曲と伸展のほか…

・ 内旋 (内に回す)

・ 外旋 (外に回す)

・ 内点 (内に閉じる)

・ 外転 (外に開く)

の6通りの動きがあります。

この点の内容は細かくこちらの記事で説明していますので、興味があれば覗いて下さい。

↓↓↓

プロのトレーナーが教える!股関節の運動パターンには6通りしかない。

ここまでで、曲げると引く(屈曲と伸展)はどのような動きかは分かっってもらえたのかなと思います。

曲げる角度(屈曲可動域) → 125°

引く角度(伸展可動域) → 15°

間違いが起きやすいのが引く動きです。

ではどんなことが起きるのでしょうか。

股関節の引く(伸展)動きでは上記で説明したように15°しか動きません。

これには個人差はありますが、股関節の動きがほとんど無い方は代償動作と言って、目的となる場所以外のところを使って動作を完了しようとします。

この代償動作が股関節の動きを減らしてしまい、結果どこかの痛みや不調へと変えていきます。

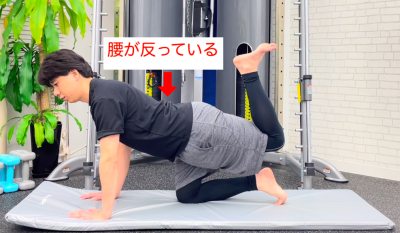

股関節で多い代償動作は腰部で動かすこと。

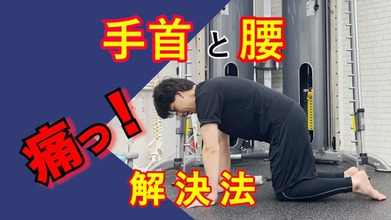

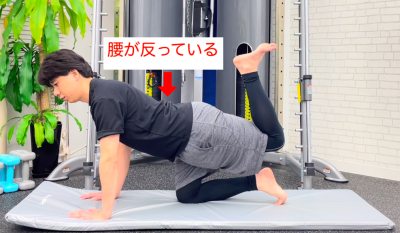

これは写真のように四つん這いになった時にお尻を使うトレーニングでも起こりやすいエラーの一つです。

これでは、中々お尻を鍛えることが出来ませんね。

このようにならないためにも、体幹をコントロールする意識が必要になってきます。

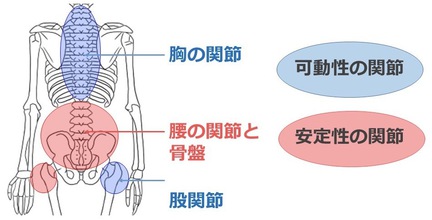

股関節の引く動きでは骨盤を安定させながら動かすことが大切になってきます。

そのため代償動作を起こさないようにするには、腹部に力を入れてもらい骨盤が前に倒れないように(前傾)させることが必要です。

そうすることによって腹部が骨盤を安定させ、股関節を引いても臀部に筋収縮が起こり、腰が反らない状態となり目的の働きが起こることになります。

動画上でも紹介していますがプランクエクササイズから股関節を引く(レッグプルバック)をおすすめします。

形だけやってみるのではなく、しっかりと筋肉を感じるところは感じてもらうと、代償動作はなくなり股関節の再教育できるかたちとなります。

ヒップアップが出来ない方も、股関節の再教育から考えることをオススメします。

簡単に思うかも知れませんが、コントロールが必要なエクササイズになってきますので、是非やってみて下さい。

ワタナベ

関節のエラー?

動画やテレビでやってい筋トレを真似ても、形だけはできているけど実は使いたいところが使えていない。

そんな状況をよく耳にします。

今回は股関節のエラーについて、即ち代償動作について考えていきます。

1. 股関節の動き

今回の動きの中では主に股関節の(曲げると引く)動きについて考えていきたいと思います。

専門用語では屈曲(曲げる)伸展(引く)と言います。

・ 曲げる (屈曲)

・ 引く (伸展)

ですが、簡単に股関節と動きについて触れておきます。

先ず、股関節は大腿骨(太ももの骨)と骨盤の関節を言います。

股関節は球関節と言って太ももの骨は丸く、骨盤は受け皿のようになっています。

写真のような状態になります。

この点だけを見ても良く動く関節だということが分かると思います。

では、股関節の動きについて見ていきましょう。

股関節の動きは屈曲と伸展のほか…

・ 内旋 (内に回す)

・ 外旋 (外に回す)

・ 内点 (内に閉じる)

・ 外転 (外に開く)

の6通りの動きがあります。

この点の内容は細かくこちらの記事で説明していますので、興味があれば覗いて下さい。

↓↓↓

プロのトレーナーが教える!股関節の運動パターンには6通りしかない。

ここまでで、曲げると引く(屈曲と伸展)はどのような動きかは分かっってもらえたのかなと思います。

重要なポイントは股関節の動く範囲を理解すること

曲げる角度(屈曲可動域) → 125°

引く角度(伸展可動域) → 15°

間違いが起きやすいのが引く動きです。

ではどんなことが起きるのでしょうか。

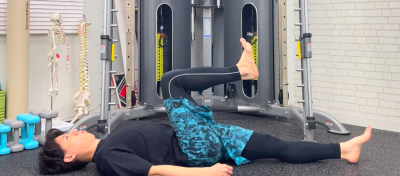

2. トレーニング中の股関節のエラー

股関節の引く(伸展)動きでは上記で説明したように15°しか動きません。

これには個人差はありますが、股関節の動きがほとんど無い方は代償動作と言って、目的となる場所以外のところを使って動作を完了しようとします。

この代償動作が股関節の動きを減らしてしまい、結果どこかの痛みや不調へと変えていきます。

股関節で多い代償動作は腰部で動かすこと。

これは写真のように四つん這いになった時にお尻を使うトレーニングでも起こりやすいエラーの一つです。

これでは、中々お尻を鍛えることが出来ませんね。

このようにならないためにも、体幹をコントロールする意識が必要になってきます。

3. 体幹を使った股関節のトレーニング

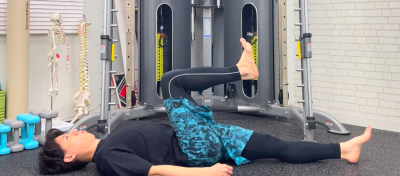

股関節の引く動きでは骨盤を安定させながら動かすことが大切になってきます。

そのため代償動作を起こさないようにするには、腹部に力を入れてもらい骨盤が前に倒れないように(前傾)させることが必要です。

そうすることによって腹部が骨盤を安定させ、股関節を引いても臀部に筋収縮が起こり、腰が反らない状態となり目的の働きが起こることになります。

動画上でも紹介していますがプランクエクササイズから股関節を引く(レッグプルバック)をおすすめします。

形だけやってみるのではなく、しっかりと筋肉を感じるところは感じてもらうと、代償動作はなくなり股関節の再教育できるかたちとなります。

ヒップアップが出来ない方も、股関節の再教育から考えることをオススメします。

簡単に思うかも知れませんが、コントロールが必要なエクササイズになってきますので、是非やってみて下さい。

ワタナベ

あなたにオススメの記事

カテゴリ:

2020年12月23日 12:06