カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (12)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (8)

- 2018年6月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > 呼吸 > 口呼吸のデメリットとは?自宅で治す方法を解説

ブログ

〝あなたの身体を根本から変える専門ジム〟

パーソナルトレーニングジムKENBI first

問題解決を専門とする体験レッスンをご希望の際は、体験レッスンからお進みください。

公開日:2022/08/05

更新日:2023/01/11

口呼吸のデメリットとは?自宅で治す方法を解説

無意識の口呼吸に悩んでいる方。

正直、口呼吸にはデメリットが多く存在しますので治すことを検討することをオススメします。

デメリットが多いことを知っているから、あの手この手で、色々な方法を試している方も多いと思います。

今回は、トレーナーとして口呼吸のデメリットから治す方法まで伝えていきます。

1.口呼吸とは、どんな状態?

2.舌の正しい位置とは?

3.口呼吸のデメリット

・免疫力低下

・虫歯や口臭の原因

・自律神経が崩れる

・脳機能の低下

・骨格の位置が崩れる

4.口呼吸の原因とは?

5.口呼吸を自宅で治す方法

・舌の位置を治すトレーニング

・呼吸のトレーニング

6.姿勢改善を目的にパーソナルジムを検討

7.オススメしない口呼吸の治し方

口呼吸とは、言葉の通り口で呼吸をする状態です。

本来は鼻から呼吸するものであり、口は食べ物を通す場所になっています。

そのため日常生活では、口呼吸を行うことはありません。

しかし、何らかの原因によって口呼吸が生まれてしまいます。

これはデメリットが多いため、治す必要がありますが、無意識で行われているため簡単ではありません。

また、口腔内の舌の位置にも問題が生じます。

舌の正しい位置は軟口蓋(上顎)触れ、舌の先端は前歯の裏側に位置します。

口呼吸の場合、舌は軟口蓋に位置しなく、舌は下がることになります。

また、舌の先端は前歯の裏側に触れることもありません。

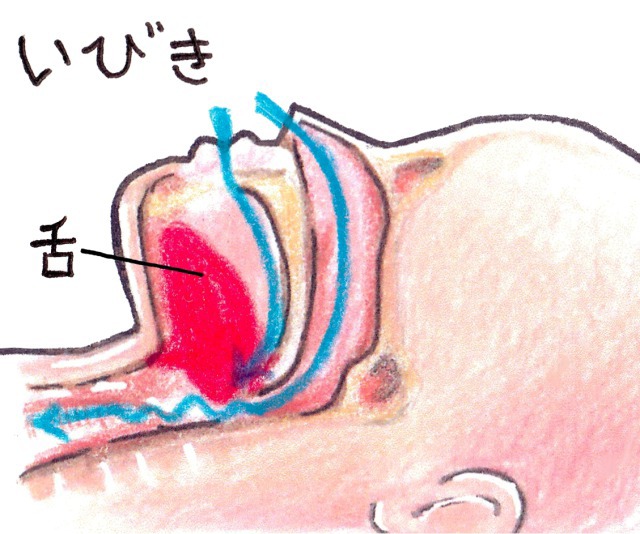

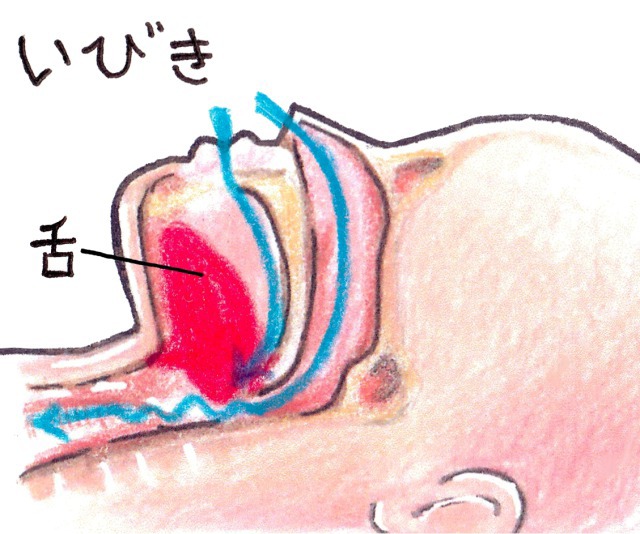

もし、舌の位置が下がると画像のように気道が狭くなり、睡眠時のいびきの原因にも繋がりますので注意が必要です。

舌が上顎(口蓋)に位置している場合は、軌道は狭くならずスムーズに空気交換が行われます。

口呼吸をしている方は、気道が狭くなることによって、いびきをかいたり睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めることに繋がります。

・免疫力の低下

・虫歯や口臭の原因に

・自律神経が崩れる

・脳機能の低下

・骨格の位置が崩れる

簡単にまとめていますが、自律神経の問題は身体のバランスを大きく崩します。

また、脳機能の低下によっても、神経の働きが崩れ骨格の位置に変化をもたらします。

どちらも、生活習慣によって変わりますが、猫背や反り腰の不良姿勢に繋がります。

口呼吸の原因は、歯の位置や骨格の位置、慢性的な鼻詰まりや生活習慣などによって生じます。

歯の崩れがある場合は、生活習慣や生まれつきも関係するため、歯医者で相談が必要です。

慢性的な鼻詰まりも同様、骨格の形状によって鼻呼吸が出来ないことは、あまり考えられませんので、医師に相談の上、処置をしてもらう必要があります。

その他は、生活習慣が大きく関係していきます。

生活習慣の問題は挙げればきりがありませんが、現代で多いものとしてはスマートフォンの使用があげられます。

【例えば】

①スマホを見る

②下を向く

③目と舌は共同しやすいため、舌は正しい位置から離れる。

④舌の位置によって口呼吸が誘導される

以上となりますが、詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。

生活習慣が乱れている場合は、見直すことから始めてください。

今回紹介する治す方法は、2つの方向から考えて紹介します。

・舌の位置を治すトレーニング

・呼吸のトレーニング

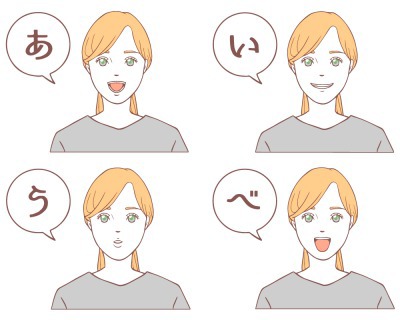

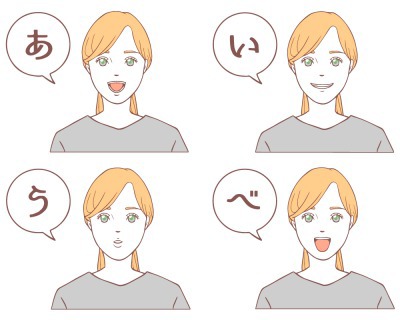

舌の位置を治すトレーニングは、あいうべ体操をお勧めします。

舌の位置を治すトレーニングは、あいうべ体操をお勧めします。

画像のようにあいうべの「べ」の時に下を前に出すように行ってもらいます。

舌周りの筋肉の活性に繋げるトレーニングとなります。

その他では、よく噛んで食べることやうがいなども舌の改善に繋がります。

食べている時は自然に舌が動かそうとしますので、舌の運動に繋がります。

こちらは以下の関連記事から、呼吸トレーニングを確認をしてください。

口呼吸も間違った呼吸から始まっています。

そのため、苦しいかもしれませんが、呼吸の吐く動作から行う必要があります。

脳機能の低下や生活習慣から不良姿勢になってしまっている場合はトレーナーも検討する必要があります。

ダイエットは動画などを見て、自身で行えるかも知れませんが、姿勢改善やコンディショニングは専門とトレーナーが必要となります。

細かな骨格や筋肉などの人の構造を理解していないと難しくなります。

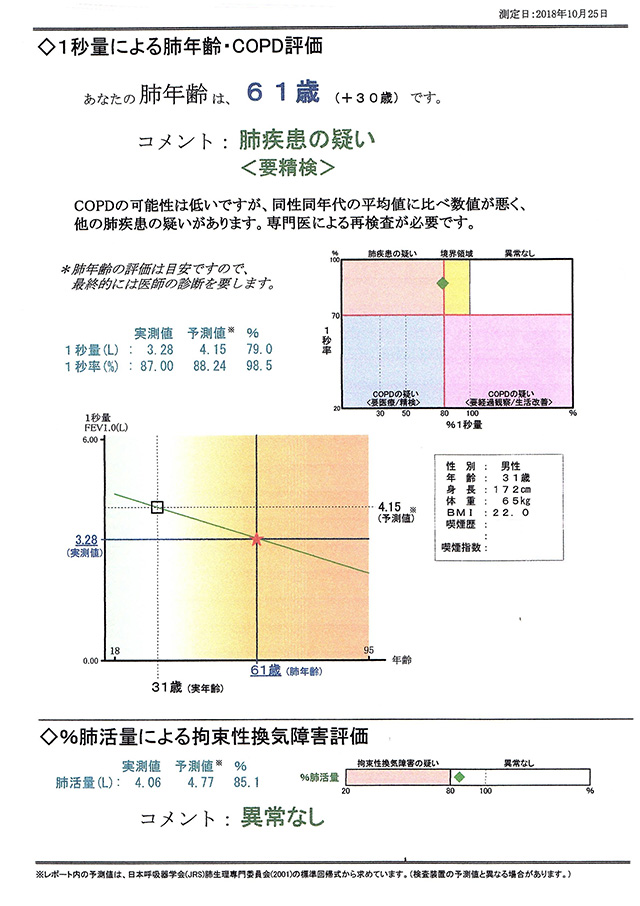

★呼吸機能改善のケーススタディがこちら

試すことは悪くはありませんが、治ることは難しいと考えます。

理由は舌の位置で述べたように、口が空いていると同時に舌の位置が変わっているからです。 口を閉ざすことにアプローチしても、舌の位置を変えないと改善には繋がりません。 結果的に苦しくて無意識に外しているのではないでしょうか。

就寝時にテープを貼っている方は、日中に意識して行う舌の位置を治すトレーニングや呼吸のトレーニングを行ってみてはどうでしょうか。

今回は口呼吸の内容でまとめましたが、悩んでいる方は歯医者や医師に相談するのもいいと思います。

ワタナベ

正直、口呼吸にはデメリットが多く存在しますので治すことを検討することをオススメします。

デメリットが多いことを知っているから、あの手この手で、色々な方法を試している方も多いと思います。

今回は、トレーナーとして口呼吸のデメリットから治す方法まで伝えていきます。

目 次

1.口呼吸とは、どんな状態?

2.舌の正しい位置とは?

3.口呼吸のデメリット

・免疫力低下

・虫歯や口臭の原因

・自律神経が崩れる

・脳機能の低下

・骨格の位置が崩れる

4.口呼吸の原因とは?

5.口呼吸を自宅で治す方法

・舌の位置を治すトレーニング

・呼吸のトレーニング

6.姿勢改善を目的にパーソナルジムを検討

7.オススメしない口呼吸の治し方

1.口呼吸とは、どんな状態?

口呼吸とは、言葉の通り口で呼吸をする状態です。

本来は鼻から呼吸するものであり、口は食べ物を通す場所になっています。

そのため日常生活では、口呼吸を行うことはありません。

しかし、何らかの原因によって口呼吸が生まれてしまいます。

これはデメリットが多いため、治す必要がありますが、無意識で行われているため簡単ではありません。

また、口腔内の舌の位置にも問題が生じます。

2、舌の正しい位置とは?

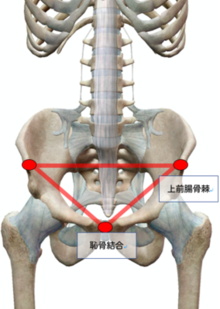

舌の正しい位置は軟口蓋(上顎)触れ、舌の先端は前歯の裏側に位置します。

口呼吸の場合、舌は軟口蓋に位置しなく、舌は下がることになります。

また、舌の先端は前歯の裏側に触れることもありません。

もし、舌の位置が下がると画像のように気道が狭くなり、睡眠時のいびきの原因にも繋がりますので注意が必要です。

舌が上顎(口蓋)に位置している場合は、軌道は狭くならずスムーズに空気交換が行われます。

口呼吸をしている方は、気道が狭くなることによって、いびきをかいたり睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めることに繋がります。

3.口呼吸のデメリット

以下に代表的なデメリットをまとめます。・免疫力の低下

・虫歯や口臭の原因に

・自律神経が崩れる

・脳機能の低下

・骨格の位置が崩れる

免疫力の低下

鼻呼吸をした場合、鼻毛でウィルスなどを体内に送り込まれることを防ぎ、鼻から入った空気は鼻から喉(のど)までの間で温められた状態で体内に送り込まれるため、悪いものは省くことが可能ですが、口呼吸では直接体内に空気が送り込まれるため行われません。虫歯や口臭の原因

口内の唾液分泌量に問題が起こり口内環境が良い状態で保たれなくなる。自律神経が崩れる

交感神経の働きが強くなり(優位になり)、身体に不調を引き起こす。簡単にまとめていますが、自律神経の問題は身体のバランスを大きく崩します。

脳機能の低下

口呼吸は脳のエネルギー源となる酸素運搬の低下を引き起こし、判断能力の低下などを引き起こす骨格の位置が崩れる

口腔内の圧変化によって顔の骨に崩れをもたらします。また、脳機能の低下によっても、神経の働きが崩れ骨格の位置に変化をもたらします。

どちらも、生活習慣によって変わりますが、猫背や反り腰の不良姿勢に繋がります。

4.口呼吸の原因とは?

口呼吸の原因は、歯の位置や骨格の位置、慢性的な鼻詰まりや生活習慣などによって生じます。

歯の崩れがある場合は、生活習慣や生まれつきも関係するため、歯医者で相談が必要です。

慢性的な鼻詰まりも同様、骨格の形状によって鼻呼吸が出来ないことは、あまり考えられませんので、医師に相談の上、処置をしてもらう必要があります。

その他は、生活習慣が大きく関係していきます。

生活習慣の問題は挙げればきりがありませんが、現代で多いものとしてはスマートフォンの使用があげられます。

【例えば】

①スマホを見る

②下を向く

③目と舌は共同しやすいため、舌は正しい位置から離れる。

④舌の位置によって口呼吸が誘導される

以上となりますが、詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。

5.口呼吸を自宅で治す方法

生活習慣が乱れている場合は、見直すことから始めてください。

今回紹介する治す方法は、2つの方向から考えて紹介します。

・舌の位置を治すトレーニング

・呼吸のトレーニング

舌の位置を治すトレーニング

画像のようにあいうべの「べ」の時に下を前に出すように行ってもらいます。

舌周りの筋肉の活性に繋げるトレーニングとなります。

その他では、よく噛んで食べることやうがいなども舌の改善に繋がります。

食べている時は自然に舌が動かそうとしますので、舌の運動に繋がります。

呼吸のトレーニング

呼吸トレーニングでは、様々なポジションで行います。こちらは以下の関連記事から、呼吸トレーニングを確認をしてください。

口呼吸も間違った呼吸から始まっています。

そのため、苦しいかもしれませんが、呼吸の吐く動作から行う必要があります。

6.姿勢改善を目的にパーソナルジムを検討

脳機能の低下や生活習慣から不良姿勢になってしまっている場合はトレーナーも検討する必要があります。

ダイエットは動画などを見て、自身で行えるかも知れませんが、姿勢改善やコンディショニングは専門とトレーナーが必要となります。

細かな骨格や筋肉などの人の構造を理解していないと難しくなります。

★呼吸機能改善のケーススタディがこちら

7.オススメしない口呼吸の治し方

就寝時にテープを口にテープを貼って治そうと思うことはオススメしません。試すことは悪くはありませんが、治ることは難しいと考えます。

理由は舌の位置で述べたように、口が空いていると同時に舌の位置が変わっているからです。 口を閉ざすことにアプローチしても、舌の位置を変えないと改善には繋がりません。 結果的に苦しくて無意識に外しているのではないでしょうか。

就寝時にテープを貼っている方は、日中に意識して行う舌の位置を治すトレーニングや呼吸のトレーニングを行ってみてはどうでしょうか。

今回は口呼吸の内容でまとめましたが、悩んでいる方は歯医者や医師に相談するのもいいと思います。

ワタナベ

カテゴリ:

2022年8月 5日 23:51