カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (12)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (8)

- 2018年6月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > パーソナルトレーニング > 筋トレ「インターバルの考え方」時間や姿勢における注意点

ブログ

〝あなたの身体を根本から変える専門ジム〟

パーソナルトレーニングジムKENBI first

問題解決を専門とする体験レッスンをご希望の際は、体験レッスンからお進みください。

公開日:2020/11/20

更新日:2023/03/27

筋トレ「インターバルの考え方」時間や姿勢における注意点

日々の筋トレを頑張っている方には、是非知っていただきたい内容になります。

今回は、筋トレの効果を高めるためのインターバルの考え方を紹介します。

筋トレをこれから頑張ってやろうと考えている方や、既に頑張っている方も参考になればと思います。

高重量を低回数で行う、パワー(出力)を意識した場合、長めに必要になり、低重量で高回数を行う場合インターバルは短めになります。

では、必要なインターバルの時間はどのくらいでしょうか。

以下の時間はトレーニング経験者の時間と考えてください。

トレーニング初心者は回復までに時間を必要とするため、通常より1.5倍ほど伸ばして設定してください。

筋出力の向上は、トレーニングで高めてきた力を最大限に発揮することを目的とするため、90秒〜120秒と長く設定します。

筋肥大や筋持久力の向上は、ボディメイクや基礎筋力の向上などを目的とするため、30秒前後〜90秒程度に設定します。

どちらもトレーニング強度の考えが必要となりますので、こちらの記事を参考にしてください。

結論から伝えると、背骨を伸ばして休むより、背中を丸めて休むことが理想になります。

理由は呼吸が関係します。

呼吸は体内の酸素と二酸化炭素の交換です。

インターバル中はエネルギーに必要な酸素を効率良く体内に取り込む必要があります。

下の写真のように身体を丸めずに(直立の状態)休憩をすると肋骨の動きやお腹の筋肉の働きの助けができないので、中途半端な呼吸になり酸素をうまく体内に取り込めません。

そのため、下の写真のように身体を丸めて休めた方が、呼吸がしやすくなり酸素を効率良く取り込むことが出来ます。

休憩はイスに座って丸めたても、呼吸を考えれば良いということになります。

私の学生時代では部活などに運動の時間の休憩では、膝に手を当て下に向かって息を吐く姿ではなく、写真のような下を向く姿勢は良くないと指導をされていましたが、休むという目的では間違いかも知れません。

特にトレーニング初心者や姿勢が崩れている方やタバコを吸われる方は丸めないと、身体を反らせる力が強くなり怪我をする可能性が高まりますので、トレーニング中は丸めて休むことを意識して下さい。

インターバルの考え方として、時間や姿勢を伝えましたが、そもそも姿勢が崩れている場合は、骨格の位置から考える必要があります。

歪んだ姿勢は、呼吸に問題を起こし、通常は得られる効果も半減します。

また、動きの問題につながり、トレーニングで働きたい筋肉の機能低下を起こし、更なる歪んだ姿勢へと進みますので注意が必要です。

インターバルの取り方次第で、その後のパフォーマンスに影響を及ぼします。

どのくらい休むのか、どのように休むのかを考えるだけでトレーニング効果に変化を表します。

サプリメントなどで回復能力を上げるのも良いですが、まずは簡単に考えられ、実践できる方法から試してみてください。

少しでも皆さんのためになれていたら嬉しいです。

ワタナベ

今回は、筋トレの効果を高めるためのインターバルの考え方を紹介します。

筋トレをこれから頑張ってやろうと考えている方や、既に頑張っている方も参考になればと思います。

1.インターバルの時間は筋トレの目的で変わる

インターバルの時間は、トレーニング実施者のレベルや目的によって変える必要があります。高重量を低回数で行う、パワー(出力)を意識した場合、長めに必要になり、低重量で高回数を行う場合インターバルは短めになります。

では、必要なインターバルの時間はどのくらいでしょうか。

以下の時間はトレーニング経験者の時間と考えてください。

| インターバルの時間 | |

|---|---|

| 筋出力の向上 | 90秒〜120秒 |

| 筋肥大 | 30秒〜90秒 |

| 筋持久力の向上 | 30秒以内 |

筋出力の向上は、トレーニングで高めてきた力を最大限に発揮することを目的とするため、90秒〜120秒と長く設定します。

筋肥大や筋持久力の向上は、ボディメイクや基礎筋力の向上などを目的とするため、30秒前後〜90秒程度に設定します。

どちらもトレーニング強度の考えが必要となりますので、こちらの記事を参考にしてください。

2.インターバル中の姿勢に注意

インターバル中に効率よく回復を促すためには姿勢に注意する必要があります。結論から伝えると、背骨を伸ばして休むより、背中を丸めて休むことが理想になります。

理由は呼吸が関係します。

呼吸は体内の酸素と二酸化炭素の交換です。

インターバル中はエネルギーに必要な酸素を効率良く体内に取り込む必要があります。

下の写真のように身体を丸めずに(直立の状態)休憩をすると肋骨の動きやお腹の筋肉の働きの助けができないので、中途半端な呼吸になり酸素をうまく体内に取り込めません。

そのため、下の写真のように身体を丸めて休めた方が、呼吸がしやすくなり酸素を効率良く取り込むことが出来ます。

休憩はイスに座って丸めたても、呼吸を考えれば良いということになります。

私の学生時代では部活などに運動の時間の休憩では、膝に手を当て下に向かって息を吐く姿ではなく、写真のような下を向く姿勢は良くないと指導をされていましたが、休むという目的では間違いかも知れません。

特にトレーニング初心者や姿勢が崩れている方やタバコを吸われる方は丸めないと、身体を反らせる力が強くなり怪我をする可能性が高まりますので、トレーニング中は丸めて休むことを意識して下さい。

3.回復しやすい身体づくりへ

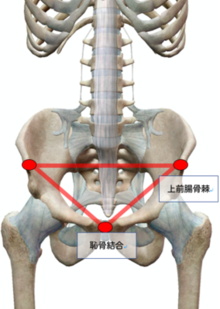

インターバルの考え方として、時間や姿勢を伝えましたが、そもそも姿勢が崩れている場合は、骨格の位置から考える必要があります。

歪んだ姿勢は、呼吸に問題を起こし、通常は得られる効果も半減します。

また、動きの問題につながり、トレーニングで働きたい筋肉の機能低下を起こし、更なる歪んだ姿勢へと進みますので注意が必要です。

4.まとめ

インターバルの取り方次第で、その後のパフォーマンスに影響を及ぼします。

どのくらい休むのか、どのように休むのかを考えるだけでトレーニング効果に変化を表します。

サプリメントなどで回復能力を上げるのも良いですが、まずは簡単に考えられ、実践できる方法から試してみてください。

少しでも皆さんのためになれていたら嬉しいです。

ワタナベ

あなたにオススメの記事

カテゴリ:

2020年11月20日 12:43